L’apparition de symptômes lors de la nidation ne concerne qu’une minorité de personnes, alors que beaucoup s’attendent à des signes systématiques. Certains ressentis, souvent rapportés comme preuve de grossesse précoce, relèvent d’une grande variabilité individuelle.

Dans la majorité des cas, les manifestations physiques restent subtiles, voire absentes, et peuvent facilement être confondues avec des symptômes prémenstruels. L’interprétation de ces signaux prête fréquemment à confusion, rendant le diagnostic précoce difficile sans recours à un test fiable.

Le voyage de l’embryon : de la fécondation à la nidation

Tout commence avec la rencontre précise entre l’ovule et le spermatozoïde. Cette fusion donne naissance à un embryon, minuscule mais déjà porteur d’un potentiel immense. Il s’engage alors dans la trompe de Fallope pour une traversée de plusieurs jours, ponctuée de divisions cellulaires successives.

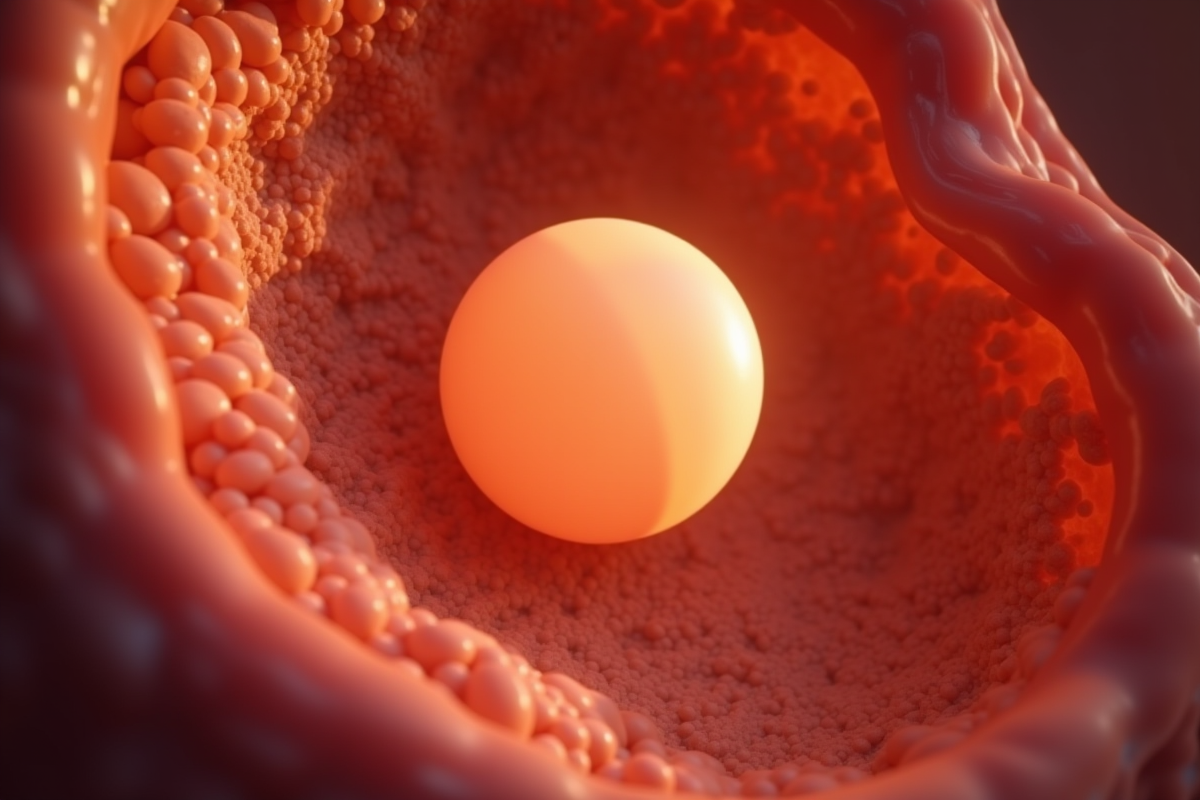

Au fil de cette progression, l’embryon se transforme en blastocyste. C’est à ce stade qu’il doit s’implanter dans l’endomètre, la couche intérieure de l’utérus. Ce moment décisif, la nidation, se situe habituellement entre le sixième et le dixième jour après la fécondation. Chaque étape de ce passage conditionne la suite du développement embryonnaire.

Ce scénario se répète, que la conception soit spontanée ou issue d’une procréation médicalement assistée comme la FIV, l’ICSI ou l’insémination artificielle. En laboratoire, le ballet cellulaire se déroule sous surveillance avant que l’embryon ne soit transféré dans l’utérus, qu’il s’agisse d’un transfert d’embryons frais ou d’embryons congelés. La nidation reste alors l’étape décisive, le point de bascule attendu.

Parler d’« implantation » n’est pas anodin : l’embryon ne se contente pas de s’installer, il interagit activement avec l’endomètre, l’influence et le transforme pour s’assurer une place durable. Les échanges moléculaires qui orchestrent cette phase occupent aujourd’hui le devant de la scène scientifique pour décrypter les mystères de la fertilité et comprendre les causes d’échec de l’implantation.

Nidation : à quoi s’attendre et pourquoi des symptômes apparaissent-ils ?

Lorsqu’elle a lieu, la nidation peut s’accompagner de manifestations physiques qui passent parfois inaperçues, mais qui éveillent l’attention de certaines femmes. Le plus souvent évoqué, le saignement d’implantation se caractérise par des pertes légères, rosées ou brunes. Ce phénomène touche une minorité de femmes et s’explique par le passage du blastocyste à travers la muqueuse utérine (endomètre), ce qui peut provoquer la rupture de minuscules vaisseaux sanguins.

À partir de ce moment, la production d’hCG (hormone chorionique gonadotrope humaine) débute. Cette hormone, rapidement identifiable via le sang ou l’urine, donne les premiers indices d’une grossesse. L’hCG stimule alors la sécrétion de progestérone, qui contribue à stabiliser l’endomètre, tandis que les œstrogènes soutiennent la croissance de cette muqueuse. Ce bouleversement hormonal peut provoquer l’apparition de premiers symptômes qui rappellent ceux de la grossesse.

Chez les femmes sous traitement hormonal dans le cadre d’une FIV ou d’une insémination artificielle, des symptômes similaires peuvent survenir, même en l’absence de nidation effective.

Voici les manifestations les plus fréquemment observées lors de la nidation :

- Saignement d’implantation : pertes rosées ou brunes, souvent modérées

- Fatigue, tension mammaire ou crampes pelviennes, généralement liées à l’action de la progestérone

- Tests de grossesse précoces positifs : parfois dès la fin de la première semaine après la fécondation, grâce à l’hCG

L’intensité, la durée et la combinaison de ces signes varient d’une femme à l’autre, influencées par le contexte hormonal et le déroulement singulier du voyage embryonnaire.

Quels sont les signes de la nidation à surveiller ?

L’ultime étape du voyage de l’embryon se joue entre le sixième et le dixième jour après la fécondation, lors de la nidation. Certains indices peuvent révéler ce processus discret. Premier signe : le saignement d’implantation. Léger, rose, brun ou rouge clair, il se distingue de la menstruation par son intensité réduite et sa courte durée, rarement plus de deux ou trois jours.

Les crampes abdominales, souvent qualifiées de tiraillements ou de douleurs sourdes, rappellent celles qui précèdent les règles, mais s’avèrent parfois plus modérées. Certaines femmes remarquent aussi une augmentation des pertes blanches : ces sécrétions, stimulées par la progestérone, témoignent de l’adaptation de la muqueuse utérine à l’arrivée de l’embryon.

D’autres signes peuvent attirer l’attention : une fatigue inhabituelle, une sensibilité mammaire ou une température basale qui reste élevée au-delà de la période attendue des règles. Enfin, l’absence de règles, surtout si elle s’accompagne d’un test de grossesse positif dès les premiers jours de retard, constitue un marqueur fort.

Pour clarifier, voici les principaux signes à surveiller lors de la nidation :

- Saignement léger, teinte rose ou brune

- Crampes pelviennes modérées

- Fatigue sans cause évidente

- Seins tendus ou sensibles

- Perte blanche plus abondante

- Température basale maintenue haute après l’ovulation

- Retard ou absence de règles

La proximité de ces symptômes avec ceux du syndrome prémenstruel brouille la lecture des signes. Ce n’est qu’en observant une température basale durablement haute et un taux détectable de beta-hCG qu’il devient possible d’affirmer une grossesse débutante, validant le succès de la nidation.

Quand consulter un professionnel de santé face à ces symptômes ?

Si la plupart des symptômes liés au voyage de l’embryon sont bénins, certains appellent à la vigilance. Un saignement inhabituel, abondant, douloureux ou persistant, doit inciter à consulter rapidement. Un exemple concret : la grossesse extra-utérine. Lorsqu’un embryon s’implante en dehors de la cavité utérine, notamment dans la trompe de Fallope, des douleurs pelviennes vives, des saignements foncés et un malaise général peuvent survenir. Ce tableau clinique nécessite une évaluation médicale sans attendre.

Divers obstacles peuvent entraver la nidation : endomètre peu réceptif, déséquilibres hormonaux, anomalies de l’embryon, phase lutéale écourtée ou inflammation persistante. Durant un parcours de procréation médicalement assistée (PMA), FIV, transfert d’embryons, insémination artificielle, le suivi médical vise justement à prévenir et repérer ces complications. Les femmes confrontées à des symptômes atypiques, à un retard de règles prolongé ou à un test de grossesse positif accompagné de douleurs pelviennes doivent se soumettre à un dosage de beta-hCG et, si nécessaire, à une échographie précoce.

D’autres signes imposent une consultation sans délai : fièvre persistante, écoulement vaginal malodorant ou malaise général. Les gynécologues-obstétriciens du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) insistent : agir vite face à ces signaux améliore la prise en charge et réduit le risque de complications rares, mais graves, du début de grossesse.

Ce voyage cellulaire, invisible mais décisif, se joue loin des regards. Et parfois, un simple signe suffit à changer la trajectoire du destin embryonnaire.