Plus de huit personnes âgées sur dix vivent avec au moins une affection chronique, selon les dernières données de la Drees. L’hypertension artérielle, loin devant les autres pathologies, concerne près d’un senior sur deux après 65 ans.

Certaines maladies évoluent silencieusement et restent longtemps sous-diagnostiquées. Les chiffres confirment des écarts marqués selon le genre, l’âge ou le milieu social.

Panorama des affections chroniques qui touchent les seniors

Impossible d’ignorer l’omniprésence des maladies chroniques chez les personnes âgées en France. L’hypertension artérielle domine largement le paysage, selon la Drees, frappant près d’un senior sur deux au-delà de 65 ans. Mais d’autres affections, moins bruyantes, se glissent aussi dans le quotidien des plus âgés.

Voici les autres pathologies qui prennent de l’ampleur au fil du temps :

- Diabète de type 2, dont l’incidence grimpe avec l’âge et les habitudes de vie sédentaires.

- Maladies cardiovasculaires : antécédents d’infarctus, insuffisance cardiaque, accidents vasculaires cérébraux s’invitent fréquemment au fil des ans.

- Pathologies ostéo-articulaires : arthrose et ostéoporose, véritables freins à la mobilité et à l’autonomie.

- Maladies neurodégénératives : Alzheimer, Parkinson, dont les conséquences bouleversent la mémoire ou les gestes du quotidien.

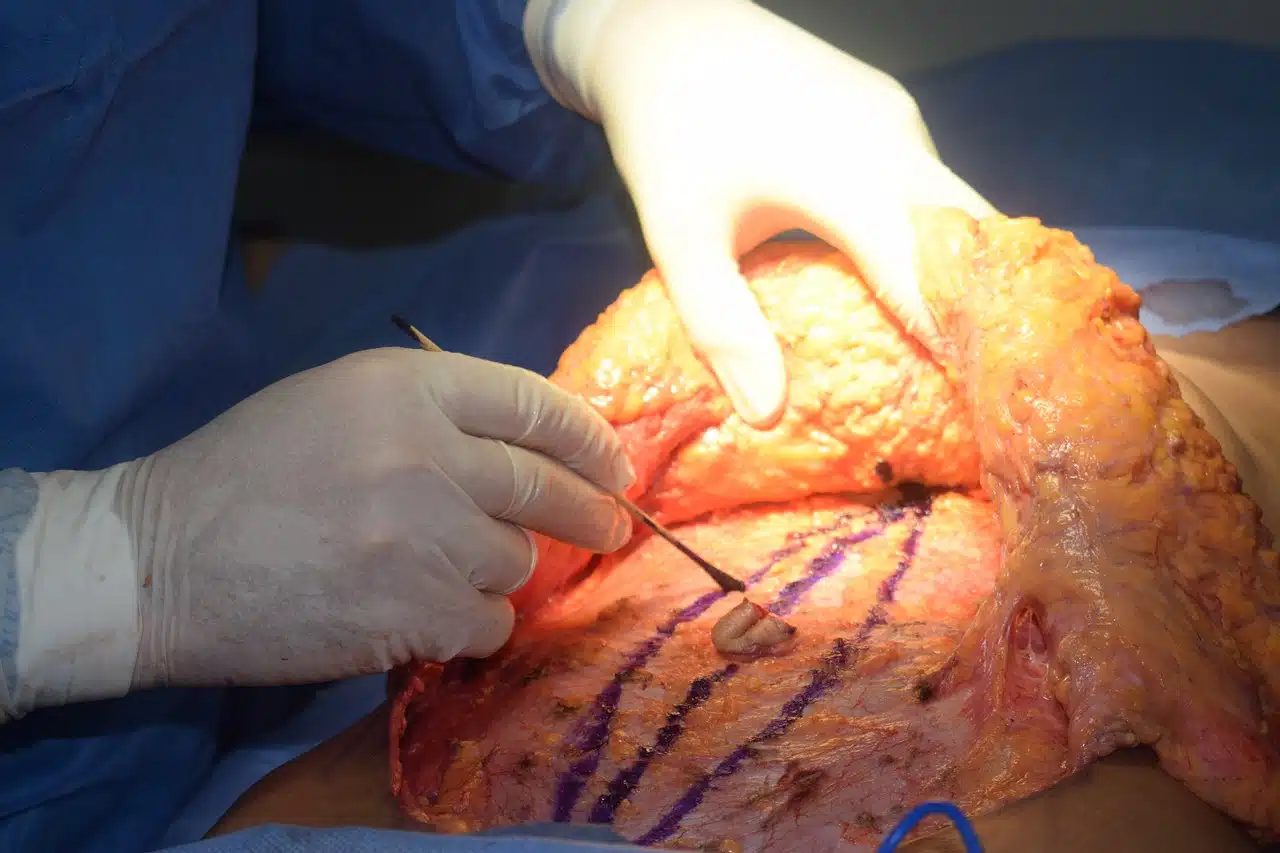

- Cancers : la moitié des nouveaux diagnostics concerne des personnes de plus de 70 ans.

Après 75 ans, la poly-pathologie devient la règle. L’accumulation de maladies alourdit le quotidien, rend la prise en charge médicale plus complexe et fragilise l’autonomie. Aux pathologies s’ajoutent souvent des troubles sensoriels, vision, audition, qui accroissent la dépendance et multiplient les risques de chute. Les femmes sont davantage touchées par l’arthrose et l’ostéoporose, les hommes par les maladies du cœur. Cette diversité impose de repenser le dépistage et le suivi, car la vigilance ne peut plus être un réflexe isolé : elle doit structurer tout l’accompagnement de l’âge avancé.

Pourquoi certaines maladies sont-elles plus fréquentes avec l’âge ?

Le vieillissement agit comme un accélérateur silencieux sur les mécanismes de la maladie. Au fil des années, la régénération cellulaire ralentit, les tissus s’usent, les organes deviennent moins performants. Ce processus n’est jamais identique d’un individu à l’autre : les gènes jouent leur partition, mais les habitudes de vie, le tabac, la sédentarité, l’alimentation déséquilibrée ou la pollution pèsent lourd sur la balance des risques.

Le système immunitaire, lui aussi, baisse la garde. Cette immunosénescence ouvre la porte aux infections, mais aussi à des maladies plus fréquentes comme les cancers et les troubles cardiovasculaires. Avec l’âge, les artères perdent de leur souplesse, ce qui favorise l’élévation de la pression artérielle et multiplie les accidents vasculaires. Les réserves du corps s’amenuisent, le rendant vulnérable à des agressions qui, plus jeune, semblaient anodines.

D’autres facteurs, typiques de l’avancée en âge, aggravent la situation : isolement, dénutrition, baisse d’activité physique. C’est la combinaison de ces facteurs de risque qui explique la fréquence des maladies chez les personnes âgées. L’augmentation de l’espérance de vie prolonge l’exposition à ces risques, ce qui fait mécaniquement grimper le nombre de cas de maladies chroniques chez les seniors.

Zoom sur l’affection chronique la plus répandue chez les personnes âgées

Parmi toutes les pathologies, la maladie d’Alzheimer occupe une place singulière. Cette maladie neurodégénérative, qui bouleverse le fonctionnement cérébral, touche désormais près d’un million de Français. Son incidence grimpe en flèche avec l’âge : passé 85 ans, une personne sur quatre serait concernée. Loin de se limiter à de simples trous de mémoire, elle s’accompagne de désorientation, de difficultés à organiser les gestes du quotidien, de troubles du jugement. Le diagnostic, souvent difficile, se heurte à la diversité des symptômes et à la méconnaissance des premiers signaux.

La progression de la maladie d’Alzheimer est lente, ses débuts passent inaperçus, noyés dans les manifestations habituelles du vieillissement. Pourtant, lorsque les troubles s’installent et s’intensifient, la perte d’autonomie devient tangible. Pour distinguer un vieillissement cérébral classique d’une pathologie avérée, les médecins généralistes disposent de tests spécifiques et d’outils d’évaluation.

Il reste essentiel de ne pas confondre Alzheimer avec d’autres maladies : la maladie de Parkinson, certaines démences d’origine vasculaire… Chacune possède ses spécificités, et la prise en charge doit s’adapter à chaque situation. Avec le vieillissement de la population, la prévalence d’Alzheimer va continuer à progresser. Ce phénomène met la société face à un défi de taille, à la fois sanitaire, humain et économique.

Reconnaître les signes et accompagner au quotidien : conseils pour les proches

Se montrer attentif aux premiers symptômes d’Alzheimer ou d’une autre maladie chronique demande une attention de chaque instant. Difficultés à se repérer, perte d’aisance dans les tâches du quotidien, irritabilité ou retrait progressif… Les signes sont multiples et souvent discrets au début. Plus la prise en charge est précoce, plus la qualité de vie peut être préservée, pour la personne concernée comme pour son entourage.

L’accompagnement repose sur l’adaptation du cadre de vie, la simplification des gestes, et le maintien d’une communication apaisée. Les aidants ne sont pas seuls : il existe des dispositifs concrets pour les soutenir, qu’il s’agisse d’une écoute psychologique, de conseils pratiques pour affronter les situations difficiles, ou de moments de répit pour souffler. Prendre soin de sa santé mentale est tout aussi fondamental que celle du proche malade.

Quelques mesures concrètes facilitent le quotidien :

- Aménagez l’espace avec des repères visuels pour encourager l’autonomie.

- Mettez en place des routines claires, adaptées au rythme et aux capacités de chacun.

- Encouragez les occasions de sociabilité, même modestes, pour préserver les liens.

- Faites appel aux aides à domicile pour alléger la charge et éviter l’épuisement.

La coordination entre professionnels de santé, intervenants à domicile et famille s’avère déterminante. L’enjeu : accompagner la perte d’autonomie sans couper la personne âgée de son univers habituel, tout en préservant sa dignité et sa place au sein du groupe. Face à l’avancée de l’âge, la solidarité et l’inventivité collective deviennent nos meilleurs alliés.